追悼・大滝詠一さん [音楽]

音楽を演奏するしないにかかわらず、あるいは好んで聴く聴かないにかかわらず、自分たちの世代でこの人の音楽に全く影響(呪縛?)を受けなかった者はいなかったのではないかなあ。

君の手紙読み終えて切手を見た

スタンプにはロシア語の小さな文字

(「さらばシベリア鉄道」)

時はまるで銀紙の海の上で溶け出し

ぼくは自分が誰かも

忘れてしまうよ

(「カナリア諸島にて」)

吹雪が急に止んで

遠い岬まで晴れてゆく

(「フィヨルドの少女」)

(6.4追記)

少し大げさにいえば、バックパッカーとしての自分は、その呪縛から解放されるまでに30年あまりを要したことになるのかもしれない。

パノハ弦楽四重奏団 [音楽]

弦楽四重奏が好きだ。

初めて弦楽四重奏を楽しいと感じたのは、高校時代にFM放送で聞いたアルバン・ベルク弦楽四重奏団のライブで、音源はおそらく、オーストリア放送協会から提供されたものと記憶している。曲はモーツァルトの弦楽四重奏曲第21番K.575だった。あとから思うに、この曲はチェロが他のパートに負けじと歌うので、それも印象に残った原因かもしれない。ラジオだからメンバーを読みあげるのだけど、当時まだハット・バイエルレがヴィオラを弾いていて、変わった名前だなぁと思ったことを覚えている。

弦楽四重奏が楽しいのは、一つには、曲の構造が聴覚的にも視覚的にも理解しやすいから。また、その響きからフルオーケストラの豊かな響きとか協奏曲の独奏者とそれ以外の響き、さらにはジャズの掛け合い(コール&レスポンス)のようなものまで想像できるからだと勝手に思っている。従って、第一ヴァイオリンだけがいい気持になって他の3人は伴奏するだけ、みたいな曲は願い下げである。

ずっと下って1990年、数日間滞在しただけのロンドンでTime Out誌をぱらぱらめくっていたら、ロイヤルフェスティバルホールでアルバン・ベルクSQのライブがある。曲目はすっかり忘れてしまったが、初めてナマで聴くアルバン・ベルクSQの演奏が恐ろしく精緻だったことと、当日でもチケットが買え、しかもそれがえらく安かったことを覚えている。

(いま記録を探したら、モーツァルトの弦楽四重奏曲第14番K.387(春)、ヤナーチェクの弦楽四重奏曲第2番(ないしょの手紙)、ブラームスの弦楽四重奏曲第2番の3曲で、チケットは10ポンドだった(!))

それはともかく、パノハSQのオール・ドヴォルザーク・プログラムとなれば行きたくないわけがない。平日晩のチケットを買うと、十中八九は紙くずになってしまうのだが、きょうはさまざまな仕掛けと段取りが功を奏して、幸運にも会場にたどりつくことができた。初めてナマで聴くその音色は、ベルベットというよりフランネルのような素朴で温かみのある響き。精密機械のようなすっきり感&スピード感で聴かせるカルテットも好きだけど、ドヴォルザークの曲は、やっぱりこういう音じゃないと。

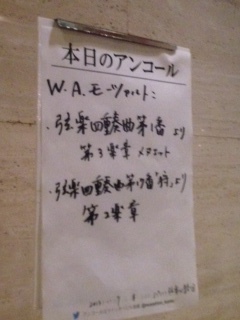

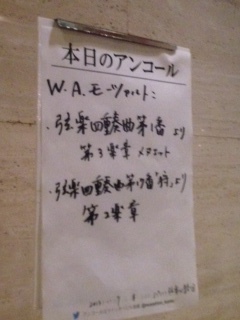

アンコールの2曲は、いずれもモーツァルトの弦楽四重奏曲から。ああしかし、せっかくサイン会がセッティングされていたのに、家からCD持ってくるのを忘れた。

(2013.11.7 武蔵野市民文化会館)

初めて弦楽四重奏を楽しいと感じたのは、高校時代にFM放送で聞いたアルバン・ベルク弦楽四重奏団のライブで、音源はおそらく、オーストリア放送協会から提供されたものと記憶している。曲はモーツァルトの弦楽四重奏曲第21番K.575だった。あとから思うに、この曲はチェロが他のパートに負けじと歌うので、それも印象に残った原因かもしれない。ラジオだからメンバーを読みあげるのだけど、当時まだハット・バイエルレがヴィオラを弾いていて、変わった名前だなぁと思ったことを覚えている。

弦楽四重奏が楽しいのは、一つには、曲の構造が聴覚的にも視覚的にも理解しやすいから。また、その響きからフルオーケストラの豊かな響きとか協奏曲の独奏者とそれ以外の響き、さらにはジャズの掛け合い(コール&レスポンス)のようなものまで想像できるからだと勝手に思っている。従って、第一ヴァイオリンだけがいい気持になって他の3人は伴奏するだけ、みたいな曲は願い下げである。

ずっと下って1990年、数日間滞在しただけのロンドンでTime Out誌をぱらぱらめくっていたら、ロイヤルフェスティバルホールでアルバン・ベルクSQのライブがある。曲目はすっかり忘れてしまったが、初めてナマで聴くアルバン・ベルクSQの演奏が恐ろしく精緻だったことと、当日でもチケットが買え、しかもそれがえらく安かったことを覚えている。

(いま記録を探したら、モーツァルトの弦楽四重奏曲第14番K.387(春)、ヤナーチェクの弦楽四重奏曲第2番(ないしょの手紙)、ブラームスの弦楽四重奏曲第2番の3曲で、チケットは10ポンドだった(!))

それはともかく、パノハSQのオール・ドヴォルザーク・プログラムとなれば行きたくないわけがない。平日晩のチケットを買うと、十中八九は紙くずになってしまうのだが、きょうはさまざまな仕掛けと段取りが功を奏して、幸運にも会場にたどりつくことができた。初めてナマで聴くその音色は、ベルベットというよりフランネルのような素朴で温かみのある響き。精密機械のようなすっきり感&スピード感で聴かせるカルテットも好きだけど、ドヴォルザークの曲は、やっぱりこういう音じゃないと。

アンコールの2曲は、いずれもモーツァルトの弦楽四重奏曲から。ああしかし、せっかくサイン会がセッティングされていたのに、家からCD持ってくるのを忘れた。

(2013.11.7 武蔵野市民文化会館)

ダミアン・厶レーン(アコーディオン)&ドナ・ヘネシー(ギター) [音楽]

無印良品の店へ行くと、BGMにアイリッシュミュージックがかかっているが、藪柑子の世代にとっては、アイリッシュって情念たっぷりの重い音楽(ちょっと演歌調)という思い込みがあるので、無印のあっけらかんとしたアイリッシュを聞くと、これならたしかにカフェやお店のBGM向きではあるなあと思う。

きょうのダミアン・厶レーンは、その無印ほど軽い感じではなく、かといって昔ながらのアイリッシュほどの土俗性は感じさせない、シャープなスタイルのアコーディオン。そこにライブ特有のノリが付け加わって盛り上がる。ひとつひとつのフレーズがくっきりしていて適度なスウィング感があり、好ましい。

(演奏後にサインに応じる二人。左がムレーン、右がヘネシー)

きょうのダミアン・厶レーンは、その無印ほど軽い感じではなく、かといって昔ながらのアイリッシュほどの土俗性は感じさせない、シャープなスタイルのアコーディオン。そこにライブ特有のノリが付け加わって盛り上がる。ひとつひとつのフレーズがくっきりしていて適度なスウィング感があり、好ましい。

(演奏後にサインに応じる二人。左がムレーン、右がヘネシー)

千代田フィルハーモニー管弦楽団 第57回定期演奏会(4/7) [音楽]

忙中閑あり。自分にとって2年ぶりの紀尾井ホールは、2年ぶりの千代田フィル定期演奏会。前回は震災後の非常時だったことを思い出す。

吉田秀和さんは『私の好きな曲』のなかでドボルザークの8番について「ボヘミアのゆるやかな丘陵と河とをもち、薄い明るい緑とセピア色をした大気にとりまかれたおだやかな平原のように、やさしく私たちに語りかけ、親しみ深い話をする音楽である。」と書いておられる※けれど、その趣旨を汲んだように、今日のプログラムは、ドボルザークの序曲「自然の中で」、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲、そしてドボルザークの8番という東ヨーロッパのカントリー色濃厚で、これは聴きにいかないと。

アマチュアオーケストラの演奏会でチャイコフスキーの曲を聴くと、管楽器のソロなんかで演奏者と聴衆がいっしょにドキドキハラハラできるのが楽しいことは以前にも書いたのだけど、今日のヴァイオリン協奏曲を聴いていると、CDではよくわからないこととして、単なるソロではなく、ソリストとのからみ(とは言わないか)が随所にあるのですね。これはソリストに迷惑かけられない分だけ、一人で吹くより一層大変だろうなと思うのだが、実際管楽器大変そう。7小節目ぐらいでフルート・オーボエ・クラリネット・ファゴットが揃って入ってくるところからもう心配で目が離せない(失礼)。しかし、どうなることかと思わせつつ、ソリストの勢いに押されるようにこのオーケストラらしい前向きなスタイルが徐々に現れてきて、最後は大盛り上がりのうちに終了。

それに比べるとドボルザーク8番のほうは伸び伸び演奏されていて、第1楽章序奏のあとフルートで吹かれる独特のリズムをもったテーマが、終楽章まで形をかえながらずっとつながっていく(たとえば、第4楽章でチェロが弾く主題とか)のが楽しい。今度は曲自体にすっと入り込んで、パート間の旋律の受け渡しを目で追いながら曲を楽しむことができる。フルートのトップを吹いておられる方はなんとなく顔に見覚えがあって、以前にも聴いたことがある(カザルスホールで聴いた、メンデルスゾーンの「宗教改革」終楽章冒頭のソロが印象に残っている)が、いつも堅実な音を出される方だなあと思う。他方で今日は、ドボルザークでクラリネットを吹かれている方、よく楽器を歌わせていて、こちらが口ずさみたくなる演奏で印象に残る。4楽章残り2分半ぐらいから、フィナーレに突入する前に弦がpppで刻んでいる中で鳥が鳴いているようなソロは特にいい感じ。あんなふうに吹けたら楽しいだろうなあ。

さてアンコールは何だろう。こういうプログラムだとスラブ舞曲をよく聞くけど、このオーケストラがスラブ舞曲を演奏するなら、何番がいいだろうか…穏やかにOp.72-6なんかどうだろう…などと考えていたら、チャイコフスキーでちょっとほの暗い感じに終了。これもいいですね。

※吉田秀和『私の好きな曲』333頁(2007,筑摩書房)。

吉田秀和さんは『私の好きな曲』のなかでドボルザークの8番について「ボヘミアのゆるやかな丘陵と河とをもち、薄い明るい緑とセピア色をした大気にとりまかれたおだやかな平原のように、やさしく私たちに語りかけ、親しみ深い話をする音楽である。」と書いておられる※けれど、その趣旨を汲んだように、今日のプログラムは、ドボルザークの序曲「自然の中で」、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲、そしてドボルザークの8番という東ヨーロッパのカントリー色濃厚で、これは聴きにいかないと。

アマチュアオーケストラの演奏会でチャイコフスキーの曲を聴くと、管楽器のソロなんかで演奏者と聴衆がいっしょにドキドキハラハラできるのが楽しいことは以前にも書いたのだけど、今日のヴァイオリン協奏曲を聴いていると、CDではよくわからないこととして、単なるソロではなく、ソリストとのからみ(とは言わないか)が随所にあるのですね。これはソリストに迷惑かけられない分だけ、一人で吹くより一層大変だろうなと思うのだが、実際管楽器大変そう。7小節目ぐらいでフルート・オーボエ・クラリネット・ファゴットが揃って入ってくるところからもう心配で目が離せない(失礼)。しかし、どうなることかと思わせつつ、ソリストの勢いに押されるようにこのオーケストラらしい前向きなスタイルが徐々に現れてきて、最後は大盛り上がりのうちに終了。

それに比べるとドボルザーク8番のほうは伸び伸び演奏されていて、第1楽章序奏のあとフルートで吹かれる独特のリズムをもったテーマが、終楽章まで形をかえながらずっとつながっていく(たとえば、第4楽章でチェロが弾く主題とか)のが楽しい。今度は曲自体にすっと入り込んで、パート間の旋律の受け渡しを目で追いながら曲を楽しむことができる。フルートのトップを吹いておられる方はなんとなく顔に見覚えがあって、以前にも聴いたことがある(カザルスホールで聴いた、メンデルスゾーンの「宗教改革」終楽章冒頭のソロが印象に残っている)が、いつも堅実な音を出される方だなあと思う。他方で今日は、ドボルザークでクラリネットを吹かれている方、よく楽器を歌わせていて、こちらが口ずさみたくなる演奏で印象に残る。4楽章残り2分半ぐらいから、フィナーレに突入する前に弦がpppで刻んでいる中で鳥が鳴いているようなソロは特にいい感じ。あんなふうに吹けたら楽しいだろうなあ。

さてアンコールは何だろう。こういうプログラムだとスラブ舞曲をよく聞くけど、このオーケストラがスラブ舞曲を演奏するなら、何番がいいだろうか…穏やかにOp.72-6なんかどうだろう…などと考えていたら、チャイコフスキーでちょっとほの暗い感じに終了。これもいいですね。

※吉田秀和『私の好きな曲』333頁(2007,筑摩書房)。

万聖節(11/1) [音楽]

最近ときどき口ずさむイギリスの歌 "For All The Saints"は,万聖節(諸聖人の日とも。11月1日。All SaintsとかAll Hallowsと呼ばれる)のための歌で,ヴォーン・ウイリアムスが曲("Sine Nomine")をつけている。(曲だけ聴きたければ,これなんかどうでしょう。それ以前のヴィクトリア時代の曲も,一応残っている)

ホルストの「惑星」から転用された" I vow to thee, My country"もそうだけど,こういう素朴な曲を当代一流の作曲家が書いて,それを市民が今でも愛唱するってのはうらやましい。

ということで(って,全然結論が飛躍しているが),わけもわからずハロウインだと騒ぐ智恵の100分の1ぐらいでいいから,その本家(というか,クリスマスとクリスマスイブの関係ですね)である万聖節に思いをめぐらせてもバチは当たらないと思うのだけど。

どこかの広告代理店がどこかの俳人と結託して「ハロウインを季題に!」なんてやるのであれば(やめてほしいけど,どうしてもやるのであれば),万聖節もどうぞお忘れなく。

ホルストの「惑星」から転用された" I vow to thee, My country"もそうだけど,こういう素朴な曲を当代一流の作曲家が書いて,それを市民が今でも愛唱するってのはうらやましい。

ということで(って,全然結論が飛躍しているが),わけもわからずハロウインだと騒ぐ智恵の100分の1ぐらいでいいから,その本家(というか,クリスマスとクリスマスイブの関係ですね)である万聖節に思いをめぐらせてもバチは当たらないと思うのだけど。

どこかの広告代理店がどこかの俳人と結託して「ハロウインを季題に!」なんてやるのであれば(やめてほしいけど,どうしてもやるのであれば),万聖節もどうぞお忘れなく。

千代田フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会(4/3) [音楽]

私たちの身の回りにはこんにち、CDやDVD,YouTubeやiTunesなどさまざまな媒体で大量の音楽が供給されている。そうした中でライブに足を運ぶ意義は何か、あらためて考えた演奏会だった。

戦時下を思わせる(って戦時下を知っているわけではないのだが)四谷駅構内の暗がり。ホールの照明も間引かれているが,「ランプの代わりにオンプを灯そう!」というコピーがいい感じ。

メインはブラームス1番。はるか昔、動員されて高校のオーケストラを聴いて以来何十回とホールで聴いてきた曲だが、いま聴く交響曲としてこれ以上の曲は考えられない。むろんプログラムは何ヶ月前から決まっているわけなので、たまたまそうなってしまったのだが。

はやる楽員を抑えるような、異様にゆっくりしたテンポで演奏が始まる。最初の1音から、無手勝流ともいうべき楽員の意気込みが伝わってくる。このオーケストラはふだんも、音楽をつくりあげる愉しさを聴き手によく伝わってくる特長があるのだけれど、きょうはそれに加えて、やや前のめり感があるぐらい楽員一人一人が大声で歌っていた。そこには,個別の伎倆がどうとかアンサンブルがどうとかいうことを超えた渾身のブラームスがあった。4楽章の最後の和音が鳴り終わると嵐のような拍手。スタンディング・オベーションにならないのが不思議なぐらいの盛り上がり方だった。

プログラムには「ご挨拶」が1枚挟み込まれ、震災以後の電力事情で練習もままならない状況だったこと、被災者の心情にも配慮して公演中止も考えたこと、しかし「音楽は常に人々に勇気や安らぎを与えるもの」「自分たちのコミュニティとしてのオーケストラ活動を大切にしたい」との思いから公演を実施することにした旨述べられている。その意気こそがいま必要とされているものだと思う。練習会場が閉館してしまうような状況下で演奏会を実施するのは大変に困難だったに相違なく、それを乗り越えて本番にこぎつけた団員や関係者の努力に深い敬意を表したい。

結局、なんとしても演奏するという思いと、なんとしても聴きに行くという思いが出会うことにライブの意義はあるのだと思う。このような意志をもつ人々が多くいるかぎりこの島々も捨てたものではないと思い、あわせて震災以来久しぶりに心のバランスを取り戻した思いでもあった。

(4月3日 紀尾井ホール)

戦時下を思わせる(って戦時下を知っているわけではないのだが)四谷駅構内の暗がり。ホールの照明も間引かれているが,「ランプの代わりにオンプを灯そう!」というコピーがいい感じ。

メインはブラームス1番。はるか昔、動員されて高校のオーケストラを聴いて以来何十回とホールで聴いてきた曲だが、いま聴く交響曲としてこれ以上の曲は考えられない。むろんプログラムは何ヶ月前から決まっているわけなので、たまたまそうなってしまったのだが。

はやる楽員を抑えるような、異様にゆっくりしたテンポで演奏が始まる。最初の1音から、無手勝流ともいうべき楽員の意気込みが伝わってくる。このオーケストラはふだんも、音楽をつくりあげる愉しさを聴き手によく伝わってくる特長があるのだけれど、きょうはそれに加えて、やや前のめり感があるぐらい楽員一人一人が大声で歌っていた。そこには,個別の伎倆がどうとかアンサンブルがどうとかいうことを超えた渾身のブラームスがあった。4楽章の最後の和音が鳴り終わると嵐のような拍手。スタンディング・オベーションにならないのが不思議なぐらいの盛り上がり方だった。

プログラムには「ご挨拶」が1枚挟み込まれ、震災以後の電力事情で練習もままならない状況だったこと、被災者の心情にも配慮して公演中止も考えたこと、しかし「音楽は常に人々に勇気や安らぎを与えるもの」「自分たちのコミュニティとしてのオーケストラ活動を大切にしたい」との思いから公演を実施することにした旨述べられている。その意気こそがいま必要とされているものだと思う。練習会場が閉館してしまうような状況下で演奏会を実施するのは大変に困難だったに相違なく、それを乗り越えて本番にこぎつけた団員や関係者の努力に深い敬意を表したい。

結局、なんとしても演奏するという思いと、なんとしても聴きに行くという思いが出会うことにライブの意義はあるのだと思う。このような意志をもつ人々が多くいるかぎりこの島々も捨てたものではないと思い、あわせて震災以来久しぶりに心のバランスを取り戻した思いでもあった。

(4月3日 紀尾井ホール)

全交響曲連続演奏会 [音楽]

大晦日に一日かけて,ベートーヴェンの交響曲を1番から9番まで全部演奏するコンサート。

東京文化会館の3階席左端から見下ろすと,大きなステージの中央に,小編成のオーケストラがちょこんと載っているのが見える。1930年生まれのマゼールは,私がクラシックを聴き始めた中学生のころから既に知られた名前だったが,ナマで見るのは始めて。ジャケット(というのかな?)もパンツもえらく細身でぴたぴたの仕立てで,若く見える。少し速めのテンポと,節目節目でタメをつくって,歌舞伎役者が見栄を切るようにティンパニを際立たせる指揮が目を引く。

1番(午後1時)

弦楽の序奏短かき十二月

2番(1時半)ナマで2番を聴くのはたぶん初めて。

短日のとちり通しのホルンかな

4番(3時10分)

ピチカートくぐもりつつも冬の午後

3番(3時50分)いまさらな感想だが,2番のあとに3番を聴くと,その間の巨大な飛躍を実感する。

オーボエが四本もゐて冬温し

6番(5時50分)

たとふれば連なる丘の冬の雷

5番(6時30分)

パッセージつぎつぎ渡し暮早し

8番(8時15分)

冬日和ティンパニずつと鳴つてをる

7番(8時45分)嵐のような7番。終楽章は驚くほど速く,管と弦あわせて100人近い大編成なのに,アンサンブルが全く乱れない。

行く年のリズムとリズム追ひあへる

9番(10時30分)ステージが倍近くに拡張され,もはや1階席の面積とほとんど変わらない。合唱やソリストを除いて,オーケストラだけで101人。1番では50人ほどだったことを考えると倍増だ。自分の位置から見ると,上手側の一番遠くにいるコントラバス(12人もいる!)と下手側の一番近くにいる第一バイオリンの最後尾は25メートルぐらい離れているので,視覚的にはぴったり揃って弾いているのだけど,音が僅かにずれて耳に届く。3・4楽章はテンポを落としぎみだったのでその違和感も目立たなかったのはありがたい。低弦が分厚く,木管も倍いるので,第1楽章の冒頭とか終楽章のコーダでの爆発の威力はすさまじい。スタンディングオベーションが長く続く。さすがのマゼールも疲労の色は隠せず,背中が丸くなっている。

タクトから楽湧きつづけ去年今年

終電に間に合わないこともないのだけど,ちょっと余韻に浸って帰りたかったので湯島のワインバー「マ・シェリ」で一杯(といいつつ,ずいぶんいろんなお酒をいただいたような…)いただき,湯島天神に参詣して帰る。

東京文化会館の3階席左端から見下ろすと,大きなステージの中央に,小編成のオーケストラがちょこんと載っているのが見える。1930年生まれのマゼールは,私がクラシックを聴き始めた中学生のころから既に知られた名前だったが,ナマで見るのは始めて。ジャケット(というのかな?)もパンツもえらく細身でぴたぴたの仕立てで,若く見える。少し速めのテンポと,節目節目でタメをつくって,歌舞伎役者が見栄を切るようにティンパニを際立たせる指揮が目を引く。

1番(午後1時)

弦楽の序奏短かき十二月

2番(1時半)ナマで2番を聴くのはたぶん初めて。

短日のとちり通しのホルンかな

4番(3時10分)

ピチカートくぐもりつつも冬の午後

3番(3時50分)いまさらな感想だが,2番のあとに3番を聴くと,その間の巨大な飛躍を実感する。

オーボエが四本もゐて冬温し

6番(5時50分)

たとふれば連なる丘の冬の雷

5番(6時30分)

パッセージつぎつぎ渡し暮早し

8番(8時15分)

冬日和ティンパニずつと鳴つてをる

7番(8時45分)嵐のような7番。終楽章は驚くほど速く,管と弦あわせて100人近い大編成なのに,アンサンブルが全く乱れない。

行く年のリズムとリズム追ひあへる

9番(10時30分)ステージが倍近くに拡張され,もはや1階席の面積とほとんど変わらない。合唱やソリストを除いて,オーケストラだけで101人。1番では50人ほどだったことを考えると倍増だ。自分の位置から見ると,上手側の一番遠くにいるコントラバス(12人もいる!)と下手側の一番近くにいる第一バイオリンの最後尾は25メートルぐらい離れているので,視覚的にはぴったり揃って弾いているのだけど,音が僅かにずれて耳に届く。3・4楽章はテンポを落としぎみだったのでその違和感も目立たなかったのはありがたい。低弦が分厚く,木管も倍いるので,第1楽章の冒頭とか終楽章のコーダでの爆発の威力はすさまじい。スタンディングオベーションが長く続く。さすがのマゼールも疲労の色は隠せず,背中が丸くなっている。

タクトから楽湧きつづけ去年今年

終電に間に合わないこともないのだけど,ちょっと余韻に浸って帰りたかったので湯島のワインバー「マ・シェリ」で一杯(といいつつ,ずいぶんいろんなお酒をいただいたような…)いただき,湯島天神に参詣して帰る。

カメラータ・ムジカーレ 第49回定期演奏会(11/3) [音楽]

ヴィヴァルディの「調和の霊感」第3番(RV.310)は、その華やかで覚えやすい曲調でよく知られているけれど、ライブで聴くのははじめて。ステージにヴァイオリン・コントラバス・ガンバと並び、そのうしろにはチェンバロがいて、この曲が協奏曲であることを思い出させる。

耳になじんだ独アルヒーフ盤の、つまりピノック/イングリッシュ・コンサート盤のテンポよりやや遅く始まった演奏は、知ってる曲だから楽しいという身贔屓を除いてもこの日一番楽しい演奏だった。ソロをとるヴァイオリンは、サイモン・スタンデイジのようなつやつやした音色ではなく、細身の、切れのあるシャープな音色で、他の楽器とのかけあいがよく聴き取れてたいへん面白い。

新幹線に乗って聴きにいくのは大変だけど、行った甲斐のある半日。

(11.3 横浜開港記念館)

耳になじんだ独アルヒーフ盤の、つまりピノック/イングリッシュ・コンサート盤のテンポよりやや遅く始まった演奏は、知ってる曲だから楽しいという身贔屓を除いてもこの日一番楽しい演奏だった。ソロをとるヴァイオリンは、サイモン・スタンデイジのようなつやつやした音色ではなく、細身の、切れのあるシャープな音色で、他の楽器とのかけあいがよく聴き取れてたいへん面白い。

新幹線に乗って聴きにいくのは大変だけど、行った甲斐のある半日。

(11.3 横浜開港記念館)

バッハの市民音楽(アンサンブル山手バロッココンサート(6/21)) [音楽]

カメラータ・ムジカーレのコンサートでよくお邪魔する開港記念会館で「横浜開港150年記念コンサート」。よくしゃべる主宰が楽曲解説をしてくれるのだけど、うーんなんだかバロックの解説というより「…でございましてね、」という口調がどうも邦楽の解説のような…

「2台のチェンバロのための協奏曲」BWV1061

普段聴く機会の少ない—私にとっては皆無といっていい—曲だけど、CDでは大好きな曲なんで、2台のチェンバロがステージに向かい合わせに載せられているだけでわくわく。

「ブランデンブルク協奏曲第4番」BWV1049

これまたCDではしょっちゅう聴く曲だけど、ステージを見ているとこの曲が「協奏曲」であることが確かに納得できる。独奏ヴァイオリンは(見た感じ)技術的にも難しそう。

「オーボエ・ダモーレ協奏曲」BWV1055

2007年の大試験の直前、最後の追い込みで聴きまくった曲。まさかコンサートでオーボエ・ダモーレの音を聞くことができるとは思わなかった。感激。細く可憐で、ちょっと甘い感じの音。

早く受験生終わりにして、楽器やりたい。

…って、合格しないと終わらないんだが。

(2009.6.21 横浜市開港記念会館)

「2台のチェンバロのための協奏曲」BWV1061

普段聴く機会の少ない—私にとっては皆無といっていい—曲だけど、CDでは大好きな曲なんで、2台のチェンバロがステージに向かい合わせに載せられているだけでわくわく。

「ブランデンブルク協奏曲第4番」BWV1049

これまたCDではしょっちゅう聴く曲だけど、ステージを見ているとこの曲が「協奏曲」であることが確かに納得できる。独奏ヴァイオリンは(見た感じ)技術的にも難しそう。

「オーボエ・ダモーレ協奏曲」BWV1055

2007年の大試験の直前、最後の追い込みで聴きまくった曲。まさかコンサートでオーボエ・ダモーレの音を聞くことができるとは思わなかった。感激。細く可憐で、ちょっと甘い感じの音。

早く受験生終わりにして、楽器やりたい。

…って、合格しないと終わらないんだが。

(2009.6.21 横浜市開港記念会館)

2009年6月13日 [音楽]

きょう6月13日は、1939年6月13日にパブロ・カザルスがバッハの無伴奏チェロ組曲を録音してから、ちょうど70年にあたる(この日録音されたのは、第4番と第5番)。

現代の演奏スタイルからすれば、「ブーレもサラバンドもガヴォットも舞曲なんだから、もっとそれらしく弾かないと」とか、「バッハの時代のチェロはこんなじゃなかった」とか「この時代の楽譜には演奏についての細かい指示がないことが多いが、バッハ自身の作曲意図はこのようなものだった」とか、さまざまに研究とか工夫とか意匠が凝らされているわけだけど、それらはいわば、学問的成果であって(価値がないというのではなく、芸術性とは価値の尺度が別ということ)、1939年には、バッハやその時代、またこの曲自体についても大した情報がなかったわけだから、そのことは考慮しなければいけないだろう。

それにもかかわらず、この録音(この曲の世界初録音であろう)が70年後の今も生き延びている、いゃ、骨董品的に生き延びているのではなく敬意をもって扱われていることは異例であり、その理由を求めるにはやはり、テクスト論的でない解釈が必要だろう。

無伴奏チェロ組曲全6曲の録音は1936年から開始されていて、この第5番(と第4番)が最後の録音にあたる。

時間順に並べ直すと、

1936年11月23日 第2番(BWV1008)・第3番(BWV1009) ロンドン

1938年6月2日 第1番(BWV1007) パリ

1938年6月3日 第6番(BWV1012) パリ

1939年6月13日 第4番(BWV1010)・第5番(BWV1011) パリ

という順番になる。

この3年間は、カザルスにも欧州にも激動の3年間だった。

3年前の1936年7月18日に始まったスペイン内戦はこの年最終局面を迎え、1月にはバルセロナが、3月にはマドリードがフランコ軍の手に落ち、事実上の終結を見ることになる。人民政府の樹立からわずか3年、最後は、10万人ともいわれるカタロニア人が、フランコ政権による弾圧を逃れるため雪のピレネー山脈を越え、難民としてフランスに殺到するという悲劇的な結末だった。カザルス自身もこのとき、ピレネーの北にあるプラドに移り、終生カタロニアに戻ることはなかった。

1939年6月のその日、パリのスタジオに漂っていた空気と、この録音が無関係であるとは思えない。

SPレコードのどこにもそんな事情は書かれていないだろうけど、この録音がラジオに乗って、空襲下のロンドンや占領下のオスロでどのように聴かれていたかといえば、反ファシズムのメッセージと共和国政府へのレクイエム以外の何物でもなかろう。もちろん、スペイン内戦の内実だってそれほど単純な善と悪との戦いでなかったことは、オーウェルの「カタロニア賛歌」とか読めば明らかなわけだが、この際目をつぶることにして。

イマドキのスタンダードからすれば異様なまでの荒々しさと深い精神性をたたえたこの録音は、それから70年、無数の人々を慰め、励まし、叱咤してきた。その意味でこの演奏は、人類の財産であって、それ以外の録音と普通に比較することができないように思われる。背負っているものによって演奏が評価されるのはおかしいが、音楽は文明の上に浮かび、文明は歴史の上に浮かんでいることは動かしようがないのだから、背負っているものが忘れ去られ、「スペイン内戦って何ですか?」とか「第二次大戦って、誰と誰が戦争してたんですか?」とか言い出されたら、そのチェリストがこの曲をどう弾いても、それはもうバッハじゃなくなってしまう。

演奏のなかで特に惹かれるのは第5番のガヴォットだ。

鈴木秀美がカザルスのこの演奏を「岩のようなガヴォット」と評しているのも、ガヴォットらしくないから、つまりもともとガヴォットはフランス南東部オート=アルプ県のギャプ(Gap)地方の山人の踊り=明るく軽やかなものという通念があるからで、事実、いつもお世話になっているカフエ「マメヒコ」で2008年の春にしばしばかかっていたクニャーゼフの演奏は、もっとすっきりしたものだった。また、「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ」や「フランス組曲」のガヴォットも、すべての録音がそうではないだろうが、いかにも舞曲であるように聞こえる。

それらの演奏にくらべると、カザルスのガヴォットは全然ガヴォットには―つまり、舞曲であるようには―聞こえないわけだが、その異様さこそカザルスの真骨頂ともいえる。「そんなことは知らない。この曲はこういうメロディーなんだから、それを思い切り歌うんだ!」というわけで、これは後年、指揮者としてのカザルスが残した録音(たとえばマールボロ音楽祭でベートーヴェンの第7番を指揮した録音とか)にも通じる特徴である。曲の構造を怜悧に腑分けしていくグールドの演奏とかとスタイル的には対極なんだが、どちらも独特のロマンチシズムが漂っているのは不思議だ。

現代の演奏スタイルからすれば、「ブーレもサラバンドもガヴォットも舞曲なんだから、もっとそれらしく弾かないと」とか、「バッハの時代のチェロはこんなじゃなかった」とか「この時代の楽譜には演奏についての細かい指示がないことが多いが、バッハ自身の作曲意図はこのようなものだった」とか、さまざまに研究とか工夫とか意匠が凝らされているわけだけど、それらはいわば、学問的成果であって(価値がないというのではなく、芸術性とは価値の尺度が別ということ)、1939年には、バッハやその時代、またこの曲自体についても大した情報がなかったわけだから、そのことは考慮しなければいけないだろう。

それにもかかわらず、この録音(この曲の世界初録音であろう)が70年後の今も生き延びている、いゃ、骨董品的に生き延びているのではなく敬意をもって扱われていることは異例であり、その理由を求めるにはやはり、テクスト論的でない解釈が必要だろう。

無伴奏チェロ組曲全6曲の録音は1936年から開始されていて、この第5番(と第4番)が最後の録音にあたる。

時間順に並べ直すと、

1936年11月23日 第2番(BWV1008)・第3番(BWV1009) ロンドン

1938年6月2日 第1番(BWV1007) パリ

1938年6月3日 第6番(BWV1012) パリ

1939年6月13日 第4番(BWV1010)・第5番(BWV1011) パリ

という順番になる。

この3年間は、カザルスにも欧州にも激動の3年間だった。

3年前の1936年7月18日に始まったスペイン内戦はこの年最終局面を迎え、1月にはバルセロナが、3月にはマドリードがフランコ軍の手に落ち、事実上の終結を見ることになる。人民政府の樹立からわずか3年、最後は、10万人ともいわれるカタロニア人が、フランコ政権による弾圧を逃れるため雪のピレネー山脈を越え、難民としてフランスに殺到するという悲劇的な結末だった。カザルス自身もこのとき、ピレネーの北にあるプラドに移り、終生カタロニアに戻ることはなかった。

1939年6月のその日、パリのスタジオに漂っていた空気と、この録音が無関係であるとは思えない。

SPレコードのどこにもそんな事情は書かれていないだろうけど、この録音がラジオに乗って、空襲下のロンドンや占領下のオスロでどのように聴かれていたかといえば、反ファシズムのメッセージと共和国政府へのレクイエム以外の何物でもなかろう。もちろん、スペイン内戦の内実だってそれほど単純な善と悪との戦いでなかったことは、オーウェルの「カタロニア賛歌」とか読めば明らかなわけだが、この際目をつぶることにして。

イマドキのスタンダードからすれば異様なまでの荒々しさと深い精神性をたたえたこの録音は、それから70年、無数の人々を慰め、励まし、叱咤してきた。その意味でこの演奏は、人類の財産であって、それ以外の録音と普通に比較することができないように思われる。背負っているものによって演奏が評価されるのはおかしいが、音楽は文明の上に浮かび、文明は歴史の上に浮かんでいることは動かしようがないのだから、背負っているものが忘れ去られ、「スペイン内戦って何ですか?」とか「第二次大戦って、誰と誰が戦争してたんですか?」とか言い出されたら、そのチェリストがこの曲をどう弾いても、それはもうバッハじゃなくなってしまう。

演奏のなかで特に惹かれるのは第5番のガヴォットだ。

鈴木秀美がカザルスのこの演奏を「岩のようなガヴォット」と評しているのも、ガヴォットらしくないから、つまりもともとガヴォットはフランス南東部オート=アルプ県のギャプ(Gap)地方の山人の踊り=明るく軽やかなものという通念があるからで、事実、いつもお世話になっているカフエ「マメヒコ」で2008年の春にしばしばかかっていたクニャーゼフの演奏は、もっとすっきりしたものだった。また、「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ」や「フランス組曲」のガヴォットも、すべての録音がそうではないだろうが、いかにも舞曲であるように聞こえる。

それらの演奏にくらべると、カザルスのガヴォットは全然ガヴォットには―つまり、舞曲であるようには―聞こえないわけだが、その異様さこそカザルスの真骨頂ともいえる。「そんなことは知らない。この曲はこういうメロディーなんだから、それを思い切り歌うんだ!」というわけで、これは後年、指揮者としてのカザルスが残した録音(たとえばマールボロ音楽祭でベートーヴェンの第7番を指揮した録音とか)にも通じる特徴である。曲の構造を怜悧に腑分けしていくグールドの演奏とかとスタイル的には対極なんだが、どちらも独特のロマンチシズムが漂っているのは不思議だ。

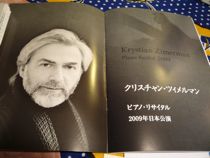

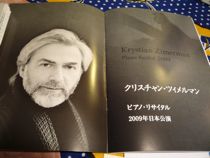

クリスチャン・ツィメルマン ピアノリサイタル(5/14) [音楽]

このところ著名なピアニストのリサイタルばかりが続く。偶然だが。

例によって体調思わしくなく、風邪薬がよく効いて途中でうとうと。

通称「ひゃくじゅういち」つまりベートーヴェンの最後のピアノソナタは、晩年のベートーヴェンが到達した透徹した美の境地が表現されているといった紹介のされかたをすることが多いが、もはや美というよりも、なにか具体的形態をもたない理念とか思いのようなものにまで高められているように感じる。あえていえば真とか善とか美とかをまとめて音楽にした、ような。

〔プログラム〕

J.S.バッハ 6つのパルティータより第2番ハ短調BWV.826

ベートーヴェン ピアノソナタ第32番ハ短調Op.111

ブラームス 4つの小品op.119

K.シマノフスキ ポーランド民謡の主題による変奏曲Op.10

(2009.5.14 武蔵野市民文化会館)

例によって体調思わしくなく、風邪薬がよく効いて途中でうとうと。

通称「ひゃくじゅういち」つまりベートーヴェンの最後のピアノソナタは、晩年のベートーヴェンが到達した透徹した美の境地が表現されているといった紹介のされかたをすることが多いが、もはや美というよりも、なにか具体的形態をもたない理念とか思いのようなものにまで高められているように感じる。あえていえば真とか善とか美とかをまとめて音楽にした、ような。

〔プログラム〕

J.S.バッハ 6つのパルティータより第2番ハ短調BWV.826

ベートーヴェン ピアノソナタ第32番ハ短調Op.111

ブラームス 4つの小品op.119

K.シマノフスキ ポーランド民謡の主題による変奏曲Op.10

(2009.5.14 武蔵野市民文化会館)

マリア・ジョアン・ピリス ピアノリサイタル [音楽]

ショパンの最晩年の曲に焦点をあて、いままで聴いたことのない室内楽作品「チェロとピアノのソナタ」作品65などが演奏される(チェロ=パヴェル・ゴムツィアコフ)。

「ショパンへのオマージュ」としての雰囲気を保ちたいので前後半ともに曲と曲のあいだの拍手はしないでね、という演奏家からの注文つき。また、アンコールがないこともあらかじめ示されていた。

ピアノとチェロのための曲とピアノソロの曲が交互に演奏されるのだが、静けさを保つためか、あるいは気が散るのを防ぐためか、ピアノの右側に椅子が2脚用意され,チェリストと譜めくりの人はいちいち出入りしないでそこに座るようになっている。

オマージュになっていたかといえば…十分なっていたどころか、死の直前までショパンが書き続けていたマズルカが、かなわぬ望郷の思いとして聞き手には伝わってくるのだった。吉田秀和氏は「私は、マズルカが好きなのである」と書いておられたが、ショパンにとってのマズルカ(とポロネーズ)は、ワルツやスケルツォやノクターンやソナタとは違った、ポーランドと分かちがたく結びついたものだったことが納得できた(マズルカはポーランドの舞曲だから、当たり前といえば当たり前なんだが)。最初から最後まで、静かで暗い死の影におおわれたようなリサイタル。

最後の曲は、遺作となったマズルカ作品68の4で、あっという間に終わってしまうのだが、そのあとステージと客席の照明が落とされ、暗闇の中の長い沈黙のあとで照明が入ると、静かにしかし長く拍手が続く。

(2009.4.19 武蔵野市民文化会館)

「ショパンへのオマージュ」としての雰囲気を保ちたいので前後半ともに曲と曲のあいだの拍手はしないでね、という演奏家からの注文つき。また、アンコールがないこともあらかじめ示されていた。

ピアノとチェロのための曲とピアノソロの曲が交互に演奏されるのだが、静けさを保つためか、あるいは気が散るのを防ぐためか、ピアノの右側に椅子が2脚用意され,チェリストと譜めくりの人はいちいち出入りしないでそこに座るようになっている。

オマージュになっていたかといえば…十分なっていたどころか、死の直前までショパンが書き続けていたマズルカが、かなわぬ望郷の思いとして聞き手には伝わってくるのだった。吉田秀和氏は「私は、マズルカが好きなのである」と書いておられたが、ショパンにとってのマズルカ(とポロネーズ)は、ワルツやスケルツォやノクターンやソナタとは違った、ポーランドと分かちがたく結びついたものだったことが納得できた(マズルカはポーランドの舞曲だから、当たり前といえば当たり前なんだが)。最初から最後まで、静かで暗い死の影におおわれたようなリサイタル。

最後の曲は、遺作となったマズルカ作品68の4で、あっという間に終わってしまうのだが、そのあとステージと客席の照明が落とされ、暗闇の中の長い沈黙のあとで照明が入ると、静かにしかし長く拍手が続く。

(2009.4.19 武蔵野市民文化会館)

アンナ・ヴィニツカヤ ピアノリサイタル(2/7) [音楽]

吉祥寺の元町通りにあるドトールでお茶を飲んでいると、就活中の学生とおぼしきポチくん(♂)とタマちゃん(♀)が隣でしゃべっているのが何となく聞こえてくる。

タマ「ねえねえ、ソ連ってなに?」

ポチ「よくわかんないけど、ソビエト連邦のことじゃね?」

タマ「それって、どういうこと?」

ポチ「だから、なんか国があつまってんだよ」

タマ「どんな国?」

ポチ「そんなマニアックなこと聞かれても…」

タマ「そ、そうだよね。ポチくん気にしないでいいよ」

ポチ「あ、たとえば、ウルグアイとか…」

タマ「へぇ、そうなんだ」

考えてみると、現役ならことし22歳になるポチくんやタマちゃんが生まれたのは1987年だから、物心ついたときにはもうソビエト連邦はなかったんだよな…何も知らなくてもしょうがないのかな…

約10分後、今度は自己分析ごっこをはじめる二人。

タマ「ポチくんって、エリート志向が強いよね。あれっ?志向ってどっちの字を書くんだっけ?」

ポチ「うん、そうだね」

---------------------------------------------------

閑話休題、それから数時間。

諸事情あって開演30秒前にすべりこんだいつもの小ホール。プログラムの表紙にクールな横顔を載せているアンナ・ヴィニツカヤ(1983年、旧ソビエト連邦(!)ノボロシスク生まれ)を聴くのはもちろん初めてで、ビジュアル系のピアニスト?とか思っていたが、案に相違してスラブ的な力感あふれる演奏。

すこし早めのテンポで演奏されるラヴェルの「鏡」、4曲目の「道化師の朝の歌」のバスク風のリズム(3連符の連打=ボレロもそうですな)では、メロディー(右手)をあまり強調せず、リズム(左手)のなかに埋もれるように弾いて土俗的な印象を際立たせている。そうなると、プログラムの最後に演奏される「展覧会の絵」が楽しみ…と思っていたら、これがすごい演奏。

エレガントさとか繊細さとかはそれほど感じられず、ところどころにミスタッチもあるのだけど、それぞれの曲のキャラクターをこれでもかというほど強調し、ピアノという楽器がこれほど鳴るものなのかと思うほど鳴らしてくれる。「ビドロ」などはいきなりフォルテで出て、これはどうなるのかと思っていると細かい表情をつけつつどんどん盛り上げ、聴いている方が後ずさりしたくなるほどの強奏に持っていく。あの主題を何百万人ものポーランド人農奴が大声で歌っているような印象で、こちらは寒気とともに手足がしびれる。「ババ・ヤーガの小屋」では、冒頭の音を音が汚くなる寸前まで鳴らしている。ホールの天井が高く、残響が長いので、さらにその効果があがっている。

渾身の演奏で、彼女自身が息を吸い込む音が6列目まで聞こえてくる。聴いている方は咳払いするどころではない。このホールにずいぶん通っているが、演奏中に拍手をしたい衝動に駆られたのは初めての経験。アルゲリッチの若いころって、もしかしてこんな感じだったのだろうか。

(2008.2.7 武蔵野市民文化会館)

タマ「ねえねえ、ソ連ってなに?」

ポチ「よくわかんないけど、ソビエト連邦のことじゃね?」

タマ「それって、どういうこと?」

ポチ「だから、なんか国があつまってんだよ」

タマ「どんな国?」

ポチ「そんなマニアックなこと聞かれても…」

タマ「そ、そうだよね。ポチくん気にしないでいいよ」

ポチ「あ、たとえば、ウルグアイとか…」

タマ「へぇ、そうなんだ」

考えてみると、現役ならことし22歳になるポチくんやタマちゃんが生まれたのは1987年だから、物心ついたときにはもうソビエト連邦はなかったんだよな…何も知らなくてもしょうがないのかな…

約10分後、今度は自己分析ごっこをはじめる二人。

タマ「ポチくんって、エリート志向が強いよね。あれっ?志向ってどっちの字を書くんだっけ?」

ポチ「うん、そうだね」

---------------------------------------------------

閑話休題、それから数時間。

諸事情あって開演30秒前にすべりこんだいつもの小ホール。プログラムの表紙にクールな横顔を載せているアンナ・ヴィニツカヤ(1983年、旧ソビエト連邦(!)ノボロシスク生まれ)を聴くのはもちろん初めてで、ビジュアル系のピアニスト?とか思っていたが、案に相違してスラブ的な力感あふれる演奏。

すこし早めのテンポで演奏されるラヴェルの「鏡」、4曲目の「道化師の朝の歌」のバスク風のリズム(3連符の連打=ボレロもそうですな)では、メロディー(右手)をあまり強調せず、リズム(左手)のなかに埋もれるように弾いて土俗的な印象を際立たせている。そうなると、プログラムの最後に演奏される「展覧会の絵」が楽しみ…と思っていたら、これがすごい演奏。

エレガントさとか繊細さとかはそれほど感じられず、ところどころにミスタッチもあるのだけど、それぞれの曲のキャラクターをこれでもかというほど強調し、ピアノという楽器がこれほど鳴るものなのかと思うほど鳴らしてくれる。「ビドロ」などはいきなりフォルテで出て、これはどうなるのかと思っていると細かい表情をつけつつどんどん盛り上げ、聴いている方が後ずさりしたくなるほどの強奏に持っていく。あの主題を何百万人ものポーランド人農奴が大声で歌っているような印象で、こちらは寒気とともに手足がしびれる。「ババ・ヤーガの小屋」では、冒頭の音を音が汚くなる寸前まで鳴らしている。ホールの天井が高く、残響が長いので、さらにその効果があがっている。

渾身の演奏で、彼女自身が息を吸い込む音が6列目まで聞こえてくる。聴いている方は咳払いするどころではない。このホールにずいぶん通っているが、演奏中に拍手をしたい衝動に駆られたのは初めての経験。アルゲリッチの若いころって、もしかしてこんな感じだったのだろうか。

(2008.2.7 武蔵野市民文化会館)

セルジュ・デラート・トリオ(12/14) [音楽]

3人ともフランス生まれのフランス育ちというジャズトリオ。3人とも、ややメタボな体型。

バッハの作品とジャズのスタンダードナンバーを合体させた奇妙な、しかし楽しい作品を次々演奏してくれる。例えば、プレリュードBWV934と「Take the "A"train」の組み合わせとか、イタリア協奏曲BWV971と「C jam blues」の組み合わせとか。音色はキレイ系で、鬼面人を驚かすようなあざとさはない。

高齢のお客が多いのは、なにも沿線の民度が高いからではなく、チケットの電話予約開始時刻である平日午前10時に電話機の前でリダイヤルし続けることができるのは学生でも勤め人でもなく、リタイアした方々しかいないからだ。

(2008.12.14 スイングホール)

バッハの作品とジャズのスタンダードナンバーを合体させた奇妙な、しかし楽しい作品を次々演奏してくれる。例えば、プレリュードBWV934と「Take the "A"train」の組み合わせとか、イタリア協奏曲BWV971と「C jam blues」の組み合わせとか。音色はキレイ系で、鬼面人を驚かすようなあざとさはない。

高齢のお客が多いのは、なにも沿線の民度が高いからではなく、チケットの電話予約開始時刻である平日午前10時に電話機の前でリダイヤルし続けることができるのは学生でも勤め人でもなく、リタイアした方々しかいないからだ。

(2008.12.14 スイングホール)

二つのピアノトリオ(10/5) [音楽]

公演の前後半でピアノトリオのピアノが交代するという珍しいジャズライブ。

前半のオリビエ・アンスネスは、いかにも北欧らしい美しいリリシズムあふれる音を聞かせてくれるのだが、あいにくこういう系統の音をこの数年大量に消費してしまっていて、やや感受性が摩滅している分だけちょっと吸収しにくい。まあ早い話、喫茶店のBGMみたいに聞こえる瞬間もあったりして、ちょっと眠くなる(こちらの問題なのだけど)。むしろ盛り上がったのは、前半終了直前にドラムスのモーテン・ルンドが見せてくれた一人博多山笠みたいな猛烈で果てしないソロ(見てくれがオックスフォード数学科の学生みたいな感じなので、すごいアンマッチで面白い)。

後半のヘンリク・グンデになると、ジャズのスタンダードナンバーが多かったこともあって、ホールの空気がスウィング感をとりもどし、大いに盛り上がる。疲れた頭と身体には、やっぱりこちらのほうがありがたい。メロディーラインがんがん叩きながら豪快に前進していく感じは、もっと聴いていたかった。

アンコールではオリビエ・アンスネスもステージに出てきて二人が交代で数十小節ずつ引きまくる。しまいには後ろ向きに弾いたり股の間から弾いたり尻で弾いたり、もうやりたい放題。こういう曲芸をやって楽しませてくれるところもジャズメンのサービス精神なのかもしれない。

(2008.10.5 スイングホール)

前半のオリビエ・アンスネスは、いかにも北欧らしい美しいリリシズムあふれる音を聞かせてくれるのだが、あいにくこういう系統の音をこの数年大量に消費してしまっていて、やや感受性が摩滅している分だけちょっと吸収しにくい。まあ早い話、喫茶店のBGMみたいに聞こえる瞬間もあったりして、ちょっと眠くなる(こちらの問題なのだけど)。むしろ盛り上がったのは、前半終了直前にドラムスのモーテン・ルンドが見せてくれた一人博多山笠みたいな猛烈で果てしないソロ(見てくれがオックスフォード数学科の学生みたいな感じなので、すごいアンマッチで面白い)。

後半のヘンリク・グンデになると、ジャズのスタンダードナンバーが多かったこともあって、ホールの空気がスウィング感をとりもどし、大いに盛り上がる。疲れた頭と身体には、やっぱりこちらのほうがありがたい。メロディーラインがんがん叩きながら豪快に前進していく感じは、もっと聴いていたかった。

アンコールではオリビエ・アンスネスもステージに出てきて二人が交代で数十小節ずつ引きまくる。しまいには後ろ向きに弾いたり股の間から弾いたり尻で弾いたり、もうやりたい放題。こういう曲芸をやって楽しませてくれるところもジャズメンのサービス精神なのかもしれない。

(2008.10.5 スイングホール)

トアレグ族の歌と踊り(7/19) [音楽]

蔵前仁一さんの「ゴーゴー・アフリカ」(凱風社・1993)には、サハラ砂漠を北から南へ横切る話が書かれている。

アルジェリア南部のタマンラセットからトラックや乗用車(売るためや部品とりのために回送される車)に便乗して国境を越え、ニジェールのアルリットへ抜けるのだが、途中でスタックしたりしてけっこう緊迫感がある。その起点となるアルジェリア南部の中心都市タマンラセットからニジェール・マリにかけて住むのがトアレグ族で、その音楽をやるというのだから聴きに行かないわけにはいかない。

舞台の袖で挨拶していたプロデューサーはフランス人の女性で、そのためかミュージシャンがどことなく「西洋人との接点でとらえたアフリカの音楽」になっている。たとえばエレキギターとかエレキマンドリン?とか石油函のドラムとかが、もともと使っていた民族楽器といっしょに出てきていっしょに演奏される。

これは決して悪いことではなくて、何百年来の楽器だけをガラスケースに入れたように珍重するよりも、この村では夜毎にこんな音楽が実際に鳴ってるんだという実感があっていい感じ。メロディーも、これは日本向けのサービスで演歌を演奏してくれているのか?と思ったほどのヨナ抜きの曲があったりして驚く。いくつかの街や村から連れてこられたミュージシャンがそれぞれに芸を披露してくれる形式なので、トゥッティで何か演奏してくれないのは残念だが、まあ致し方ない。

また、カラになった石油函(一斗函ではなく、戦争映画とかに出てくる西洋の平べったい石油函)をドラムがわりにするというのは、西インド諸島のスチールドラムを連想させる。

このルートは現在、ニジェール北部(とアルジェリア)の政情不安で近寄れなくなっているけれど、いつか時間と体力が許せば、ぜひ通ってみたいルートなのだが…

五日市街道をはさんでホールの向かい側にある公園では盆踊りをやっていて、その太鼓のリズムとライブのリズムが微妙に頭のなかでミックスされて不思議な感じ。ライブが終わって帰り際、さっきまで舞台にいたミュージシャンが盆踊りに参加しているのを発見!盆踊りのリズムって、かれら&彼女たちにはどう聞こえるのだろう。

(2008.7.19 武蔵野市民文化会館)

アルジェリア南部のタマンラセットからトラックや乗用車(売るためや部品とりのために回送される車)に便乗して国境を越え、ニジェールのアルリットへ抜けるのだが、途中でスタックしたりしてけっこう緊迫感がある。その起点となるアルジェリア南部の中心都市タマンラセットからニジェール・マリにかけて住むのがトアレグ族で、その音楽をやるというのだから聴きに行かないわけにはいかない。

舞台の袖で挨拶していたプロデューサーはフランス人の女性で、そのためかミュージシャンがどことなく「西洋人との接点でとらえたアフリカの音楽」になっている。たとえばエレキギターとかエレキマンドリン?とか石油函のドラムとかが、もともと使っていた民族楽器といっしょに出てきていっしょに演奏される。

これは決して悪いことではなくて、何百年来の楽器だけをガラスケースに入れたように珍重するよりも、この村では夜毎にこんな音楽が実際に鳴ってるんだという実感があっていい感じ。メロディーも、これは日本向けのサービスで演歌を演奏してくれているのか?と思ったほどのヨナ抜きの曲があったりして驚く。いくつかの街や村から連れてこられたミュージシャンがそれぞれに芸を披露してくれる形式なので、トゥッティで何か演奏してくれないのは残念だが、まあ致し方ない。

また、カラになった石油函(一斗函ではなく、戦争映画とかに出てくる西洋の平べったい石油函)をドラムがわりにするというのは、西インド諸島のスチールドラムを連想させる。

このルートは現在、ニジェール北部(とアルジェリア)の政情不安で近寄れなくなっているけれど、いつか時間と体力が許せば、ぜひ通ってみたいルートなのだが…

五日市街道をはさんでホールの向かい側にある公園では盆踊りをやっていて、その太鼓のリズムとライブのリズムが微妙に頭のなかでミックスされて不思議な感じ。ライブが終わって帰り際、さっきまで舞台にいたミュージシャンが盆踊りに参加しているのを発見!盆踊りのリズムって、かれら&彼女たちにはどう聞こえるのだろう。

(2008.7.19 武蔵野市民文化会館)

アンドルー・マンゼ バロック・ヴァイオリン・リサイタル [音楽]

いつも格安でリサイタルを聴かせてくれる(格安ゆえにチケットが取れなかったりもするが)武蔵野文化事業団から郵送されてくる告知チラシは、毎度そのコピーが笑わせてくれる。どこかのオペラを売り出すときには

「なんでこんな安く売るんだ!招聘元の社長が絶叫!」

という、およそお上品なクラシックらしくない(笑)コピーだった。

きょうのリサイタルは、なぜか発売当日に完売しなかったらしく、追加で告知されたのだが、そのコピーがふるっていて、

音楽を心から愛する者よ!ここには真の芸術がある

武蔵野が絶対の自信をもってお勧めします

『マンゼのリサイタル、昔行ったねえ。あれは本当に素晴らしかった。』と

いつの日か話せる大事な大事な思い出となるような

心からの感動をお約束します

”バロックのステファン・グラッペリ”

グラモフォン賞、ドイツ・シャルプラッテン賞受賞

ディアパソン賞を2度受賞し、グラミー賞にノミネート

アンドルー・マンゼ バロック・ヴァイオリン・リサイタル

リチャード・エガー(チェンバロ)

東京公演は6千円、武蔵野なら4千円

これだけ大上段にふりかぶって外したらどうするんだろうと思わないでもなかったが、行ってみてどうだったかというと…これが本当にすばらしかった。

耳管がつまり気味の私にとって、もともとヴァイオリンの音域は高すぎて、快適と感じられることはあまりない。特に、線の細い高音やギスギスした音を聴かされるとものすごく疲れる。そんななかで安心して聴ける音を出してくれるのは、サイモン・スタンデイジのバロック・ヴァイオリンだった。

きょうのアンドルー・マンゼは、かなりそれに近い、やわらかくしっとりした音を出してくれた。それもそのはず、プログラムを読んでいたら「ヴァイオリンをサイモン・スタンデイジに学び、」とあるではないか。残響の長いホールなので、ヴァイオリンから出た音がホールを漂っている感じが心地よい。チェンバロを弾くリチャード・エガーとのコンビネーションも抜群で、まあこれは、ピノックの後を継いでイングリッシュ・コンサートの芸術監督を務めたぐらいだから当然なんだろうけど。

普通は絶対行けない平日のチケットを買って、休暇とって会社からかけつけた(ん?)甲斐があったというもの。バッハの「ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ」のCDを買ってサインまでもらってしまった。

J.S.バッハ ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ BWV1015

A.コレルリ ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタイ短調 Op.5-7

J.S.バッハ 平均律クラヴィーア曲集第1巻より プレリュードとフーガ変ホ短調 BWV853

G.A.パンドルフィ ラ・チェスタOp.3-2、ラ・サッバティーナOp.3-6

H.I.F.ビーバー ロザリオのソナタ第1番「受胎告知」

J.S.バッハ 半音階的幻想曲とフーガニ短調 BWV903

H.I.F.ビーバー ソナタ第3番(『8つのソナタ』より)

(アンコール)

G.F.ヘンデル ソナタヘ長調より「アダージョ」

J.S.バッハ ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第6番ト長調BWV1019より「アレグロ」

「なんでこんな安く売るんだ!招聘元の社長が絶叫!」

という、およそお上品なクラシックらしくない(笑)コピーだった。

きょうのリサイタルは、なぜか発売当日に完売しなかったらしく、追加で告知されたのだが、そのコピーがふるっていて、

音楽を心から愛する者よ!ここには真の芸術がある

武蔵野が絶対の自信をもってお勧めします

『マンゼのリサイタル、昔行ったねえ。あれは本当に素晴らしかった。』と

いつの日か話せる大事な大事な思い出となるような

心からの感動をお約束します

”バロックのステファン・グラッペリ”

グラモフォン賞、ドイツ・シャルプラッテン賞受賞

ディアパソン賞を2度受賞し、グラミー賞にノミネート

アンドルー・マンゼ バロック・ヴァイオリン・リサイタル

リチャード・エガー(チェンバロ)

東京公演は6千円、武蔵野なら4千円

これだけ大上段にふりかぶって外したらどうするんだろうと思わないでもなかったが、行ってみてどうだったかというと…これが本当にすばらしかった。

耳管がつまり気味の私にとって、もともとヴァイオリンの音域は高すぎて、快適と感じられることはあまりない。特に、線の細い高音やギスギスした音を聴かされるとものすごく疲れる。そんななかで安心して聴ける音を出してくれるのは、サイモン・スタンデイジのバロック・ヴァイオリンだった。

きょうのアンドルー・マンゼは、かなりそれに近い、やわらかくしっとりした音を出してくれた。それもそのはず、プログラムを読んでいたら「ヴァイオリンをサイモン・スタンデイジに学び、」とあるではないか。残響の長いホールなので、ヴァイオリンから出た音がホールを漂っている感じが心地よい。チェンバロを弾くリチャード・エガーとのコンビネーションも抜群で、まあこれは、ピノックの後を継いでイングリッシュ・コンサートの芸術監督を務めたぐらいだから当然なんだろうけど。

普通は絶対行けない平日のチケットを買って、休暇とって会社からかけつけた(ん?)甲斐があったというもの。バッハの「ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ」のCDを買ってサインまでもらってしまった。

J.S.バッハ ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ BWV1015

A.コレルリ ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタイ短調 Op.5-7

J.S.バッハ 平均律クラヴィーア曲集第1巻より プレリュードとフーガ変ホ短調 BWV853

G.A.パンドルフィ ラ・チェスタOp.3-2、ラ・サッバティーナOp.3-6

H.I.F.ビーバー ロザリオのソナタ第1番「受胎告知」

J.S.バッハ 半音階的幻想曲とフーガニ短調 BWV903

H.I.F.ビーバー ソナタ第3番(『8つのソナタ』より)

(アンコール)

G.F.ヘンデル ソナタヘ長調より「アダージョ」

J.S.バッハ ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第6番ト長調BWV1019より「アレグロ」

(2008.6.10 武蔵野市民文化会館小ホール)

カメラータ・ムジカーレ オリジナル楽器によるバロック・コンサート(5/24) [音楽]

毎年秋に定期演奏会を聴きに行くのだけど、数日前にふとウェブサイトを見たら、この時期になぜかコンサートの予告が出ている。定期演奏会ではないようだが、ちょうど昼まで渋谷で用事があるし、これは行くしかないでしょう。

ヴィオラ・ダ・ガンバってチェロみたいなんだが、エンドピンがなく、足ではさんで支えるらしい。あれでなぜ床に落ちないのか不思議。弦が6本か7本あるように見える(遠くてよくわからない)。

今回は楽曲解説も充実していて、曲の成立の背景なんかも教えてくれるので、聴いていても楽しめる。バッハの「フルートと通奏低音のためのソナタ」BWV1035では、息子がポツダムのサン・スーシ宮殿に勤めていて、音楽好きの雇い主つまりフリードリッヒ大王が「おまえの親父は高名な作曲家だそうじゃないか」というので呼ばれていった際に捧げた作品なんだそうだ。で、ホ長調というのは演奏が難しい(楽典をすっかり忘れてしまったが、ヘ(ハ)トニイホロだから#が4つか?)が、それは王様が音楽好きで腕達者であることを計算した要素もあるのだとか。

このコンサートの種明かしをしてくださったが、楽団結成時からのベテランメンバーが飲み屋で「ベテランだけで演奏会やろう!」と気炎を上げているうちに、なぜか手回しよく実現してしまったということらしい。そうは言っても、実現できるだけの腕力があるメンバーが揃っているからこそできるわけだが、記録によると1974年が第1回のコンサートだったらしいから、もう34年にもなるわけで、俳句だってそうだが、どんな芸事でも30年の積み重ねってのはそれ自体に値打ちがあるわけだ。

アンコールに演奏されたクープランのトリオ・ソナタ「フランス人」は、よくよく記録を見るとその第1回コンサートで演奏された曲でもあって、こういうところも芸が細かい。

(5.24 聖パウロ女子修道会大聖堂)

ヴィオラ・ダ・ガンバってチェロみたいなんだが、エンドピンがなく、足ではさんで支えるらしい。あれでなぜ床に落ちないのか不思議。弦が6本か7本あるように見える(遠くてよくわからない)。

今回は楽曲解説も充実していて、曲の成立の背景なんかも教えてくれるので、聴いていても楽しめる。バッハの「フルートと通奏低音のためのソナタ」BWV1035では、息子がポツダムのサン・スーシ宮殿に勤めていて、音楽好きの雇い主つまりフリードリッヒ大王が「おまえの親父は高名な作曲家だそうじゃないか」というので呼ばれていった際に捧げた作品なんだそうだ。で、ホ長調というのは演奏が難しい(楽典をすっかり忘れてしまったが、ヘ(ハ)トニイホロだから#が4つか?)が、それは王様が音楽好きで腕達者であることを計算した要素もあるのだとか。

このコンサートの種明かしをしてくださったが、楽団結成時からのベテランメンバーが飲み屋で「ベテランだけで演奏会やろう!」と気炎を上げているうちに、なぜか手回しよく実現してしまったということらしい。そうは言っても、実現できるだけの腕力があるメンバーが揃っているからこそできるわけだが、記録によると1974年が第1回のコンサートだったらしいから、もう34年にもなるわけで、俳句だってそうだが、どんな芸事でも30年の積み重ねってのはそれ自体に値打ちがあるわけだ。

アンコールに演奏されたクープランのトリオ・ソナタ「フランス人」は、よくよく記録を見るとその第1回コンサートで演奏された曲でもあって、こういうところも芸が細かい。

(5.24 聖パウロ女子修道会大聖堂)

ヘンデルのふたつの小品など [音楽]

こ…この曲、なんですか?

お世話になっているカフエ「マメヒコ」では毎朝開店からバッハやヘンデルがかかっていることは以前にも書いたが、季節ごとにいろいろな曲をかけてくださると、当然のことながら「知らない曲」とか「聴いたことはあるが名前を知らない曲」とかがかかることがある。

たまたま秋から春にかけて、ヘンデルの合奏協奏曲や水上の音楽、王宮の花火の音楽をiPodにつめて聴いていたので、その気分のままお店になだれこんでお茶を飲んでいると、いかにもその時代っぽい美しく優しい曲がかかって、はっとすることがよくあった。

スタッフは開店直後でみなお忙しいので、邪魔をしてはいけないから我慢するのだけど、どうしても抑えられず「あの、すみません、いまかかっているこの曲って、なんですか?」と尋ねてしまったことが2回ある。

舞台裏は見せないというのがお店の方針で(これは当然)、曲目とか演奏者とかも舞台裏の範疇に入るらしいのだが、拝み倒して?教えてもらったのがこの2曲(すみません、その節はご迷惑かけました…とウェブ上でお詫び)。

ヘンデル/オラトリオ「ソロモン」HWV67から第3幕への前奏曲「シバの女王の入城」

これは冬シーズンにかかっていた曲で、朝まだ薄暗くて眠いときにかかると覚醒効果は絶大。

ヘンデル/オペラ「ベレニーチェ」HWV38から「メヌエット」

こちらは春シーズンにかかっていた曲で、オーボエが奏でる旋律(もとはエジプト女王ベレニーチェが歌う嘆きのアリア)がなんともいえず柔らかく美しい。どちらも一発で気に入ってしまった。

そのつどHMVやタワーレコードへ行ってみたら、どちらもけっこう有名な曲らしくて、「ヘンデルをこの1枚で」みたいなオムニバスや「ヘンデル小品集」なんかにも入っている。要は自分が無知だっただけなのだが、クラシックの広大な森は分け入っても分け入っても果てがないので、森の入口だろうが奥だろうがこういう小品に出会えることは無条件にうれしい。

(4.18追記)

3月に買ったオムニバス盤は米ソニーレコードから出ているのだけど、そのタイトルがふるっていて

「Hendel: Super Hits」

スーパーヒットって、あんたね…いつヒットチャートの上位を占めたんだよとツッコミのひとつも入れたくなる。ヘンデルの小品に「スーパーヒット」という単語を結び付けてしまう言語感覚がなんともはや(>_<)

アメリカ人って、どうしてこうがさつなんだろ。

お世話になっているカフエ「マメヒコ」では毎朝開店からバッハやヘンデルがかかっていることは以前にも書いたが、季節ごとにいろいろな曲をかけてくださると、当然のことながら「知らない曲」とか「聴いたことはあるが名前を知らない曲」とかがかかることがある。

たまたま秋から春にかけて、ヘンデルの合奏協奏曲や水上の音楽、王宮の花火の音楽をiPodにつめて聴いていたので、その気分のままお店になだれこんでお茶を飲んでいると、いかにもその時代っぽい美しく優しい曲がかかって、はっとすることがよくあった。

スタッフは開店直後でみなお忙しいので、邪魔をしてはいけないから我慢するのだけど、どうしても抑えられず「あの、すみません、いまかかっているこの曲って、なんですか?」と尋ねてしまったことが2回ある。

舞台裏は見せないというのがお店の方針で(これは当然)、曲目とか演奏者とかも舞台裏の範疇に入るらしいのだが、拝み倒して?教えてもらったのがこの2曲(すみません、その節はご迷惑かけました…とウェブ上でお詫び)。

ヘンデル/オラトリオ「ソロモン」HWV67から第3幕への前奏曲「シバの女王の入城」

これは冬シーズンにかかっていた曲で、朝まだ薄暗くて眠いときにかかると覚醒効果は絶大。

ヘンデル/オペラ「ベレニーチェ」HWV38から「メヌエット」

こちらは春シーズンにかかっていた曲で、オーボエが奏でる旋律(もとはエジプト女王ベレニーチェが歌う嘆きのアリア)がなんともいえず柔らかく美しい。どちらも一発で気に入ってしまった。

そのつどHMVやタワーレコードへ行ってみたら、どちらもけっこう有名な曲らしくて、「ヘンデルをこの1枚で」みたいなオムニバスや「ヘンデル小品集」なんかにも入っている。要は自分が無知だっただけなのだが、クラシックの広大な森は分け入っても分け入っても果てがないので、森の入口だろうが奥だろうがこういう小品に出会えることは無条件にうれしい。

(4.18追記)

3月に買ったオムニバス盤は米ソニーレコードから出ているのだけど、そのタイトルがふるっていて

「Hendel: Super Hits」

スーパーヒットって、あんたね…いつヒットチャートの上位を占めたんだよとツッコミのひとつも入れたくなる。ヘンデルの小品に「スーパーヒット」という単語を結び付けてしまう言語感覚がなんともはや(>_<)

アメリカ人って、どうしてこうがさつなんだろ。

千代田フィルハーモニー管弦楽団 第48回定期演奏会 [音楽]

オーケストラを聴きに来るのは、いつ以来だろうか。

きょうは何としても行くのだという強い決意?の下、すべての用事を早朝から午前中までに圧縮して片づけた…つもりだったが、今日発売開始のチケットに予約電話を入れるのを忘れていた。あわてて電話したが、当然手遅れ。todoリスト作って丹念にチェックできるような状態ではなく、用件がぼろぼろ手からこぼれ落ちている。

紀尾井ホールのまわりは桜が満開。弁慶堀にかかる橋をわたると、折からの微風に乗って、桜吹雪が渦を巻きながらこちらにおしよせてくる、その見事なこと。

さて演奏会。きょうはティンパニの真上に陣取り、眼下に譜面やマレットやティンパニ、そしてもちろん奏者も見ながら楽しむ。

・大学祝典序曲(ブラームス)

序奏部のほんの数小節、コントラファゴット独特の「ボッ、ボッ…」という音や、クラリネットが下降と上昇を繰り返すのを聴いていて、風景が白黒からカラーに変わるのが感じられる。無理に来てよかった。

トランペットとホルンがファンファーレみたいな主題を演奏するところは、聴く側も緊張するところで、この参加感?がアマチュアオーケストラを聴く醍醐味かもしれない(案に相違(失礼)して、けっこう無難に通過する)。

・交響曲第35番「ハフナー」(モーツァルト)

オーボエ奏者は繊細で神経質というのが世間相場だが、確かに豪放磊落な人をあまり見たことがない。編成の小さいバロックや古典派の曲でもオーボエは必ず出てくるし、出ずっぱりで大変なことだろう。またその日ごとに音色のよしあしがはっきり出てしまうから、うまく行く場合と行かない場合とではさぞや気分が違うだろう。ステージ上で楽器を四六時中いじっているのは、だいたいオーボエ奏者だ(笑)。

・交響曲第4番(ブラームス)

このホールは残響が長いから、室内楽や器楽曲には最適だが、大編成のオーケストラになると自分たちの音がステージ上にあふれてしまって弾きにくいだろうなと思う。いまいち揃ってないとかも、よく聞こえないことが原因のひとつだと思うが。

ブラームスの4番で自分の耳のモノサシとなっている録音は、カルロス・クライバーとウイーン・フィルによる1980年の録音と、ザンデルリンクがシュターツカペレ・ドレスデンを振った1972年の録音だ。前者は、それまでの4番のイメージを一変させるような強力かつ快速な演奏で、どこにも古色や晦渋はない。まだティーンエイジャーだったから、このLPには一も二もなくしびれてしまった。後者は逆に、北ドイツの冬空のような、いかにもドイツらしい抑制のきいた演奏で、ドレスデンのルカ教会の長い残響(行ったことがないのが残念!)と、鮮明で粘りつくようなティンパニの音とが強く印象に残る(当時はジャケットからして、こげ茶色基調のブラームスの肖像画で、これでもか!というほど渋い)。いまよく聴くのは、むしろこちらのほう。

第2楽章、弦がピチカートで30小節近くずっと支えるなかを、ホルンから順にファゴットとオーボエ→フルート→クラリネットと木管が素朴で古風なメロディーを渡していくところ、クラリネットがよく歌っていたのが印象的。

第4楽章、やはりホルンとフルートが掛け合う場面、フルートの音色が穏やかななかにも安定していて楽しめる。

このオーケストラに惹かれて定期演奏会に時折顔を出すのは、独特の楽しさがあるからで、この楽しさは(去年も書いたような気がするが)、曲を楽しもうとする気持や多様さ・寛容さが表れているところにあって、車でいえばワーゲンバスみたいな感じを受ける。組み立てたら部品が一つ余ってたけど、まあいいやみたいな感じ。これとは対極に、少人数で正確精緻な演奏を追究していくスタイルの、小型のスポーツカーみたいなオーケストラもあって、これはこれで魅力的なのだ。どちらがいいとかいう問題ではなくて、いろいろな方向性が許されるところがクラシック音楽の(そしてアマチュアの)楽しさなのだろう。

早く課題を片付けて、楽器がやりたい…

きょうは何としても行くのだという強い決意?の下、すべての用事を早朝から午前中までに圧縮して片づけた…つもりだったが、今日発売開始のチケットに予約電話を入れるのを忘れていた。あわてて電話したが、当然手遅れ。todoリスト作って丹念にチェックできるような状態ではなく、用件がぼろぼろ手からこぼれ落ちている。

紀尾井ホールのまわりは桜が満開。弁慶堀にかかる橋をわたると、折からの微風に乗って、桜吹雪が渦を巻きながらこちらにおしよせてくる、その見事なこと。

さて演奏会。きょうはティンパニの真上に陣取り、眼下に譜面やマレットやティンパニ、そしてもちろん奏者も見ながら楽しむ。

・大学祝典序曲(ブラームス)

序奏部のほんの数小節、コントラファゴット独特の「ボッ、ボッ…」という音や、クラリネットが下降と上昇を繰り返すのを聴いていて、風景が白黒からカラーに変わるのが感じられる。無理に来てよかった。

トランペットとホルンがファンファーレみたいな主題を演奏するところは、聴く側も緊張するところで、この参加感?がアマチュアオーケストラを聴く醍醐味かもしれない(案に相違(失礼)して、けっこう無難に通過する)。

・交響曲第35番「ハフナー」(モーツァルト)

オーボエ奏者は繊細で神経質というのが世間相場だが、確かに豪放磊落な人をあまり見たことがない。編成の小さいバロックや古典派の曲でもオーボエは必ず出てくるし、出ずっぱりで大変なことだろう。またその日ごとに音色のよしあしがはっきり出てしまうから、うまく行く場合と行かない場合とではさぞや気分が違うだろう。ステージ上で楽器を四六時中いじっているのは、だいたいオーボエ奏者だ(笑)。

・交響曲第4番(ブラームス)

このホールは残響が長いから、室内楽や器楽曲には最適だが、大編成のオーケストラになると自分たちの音がステージ上にあふれてしまって弾きにくいだろうなと思う。いまいち揃ってないとかも、よく聞こえないことが原因のひとつだと思うが。

ブラームスの4番で自分の耳のモノサシとなっている録音は、カルロス・クライバーとウイーン・フィルによる1980年の録音と、ザンデルリンクがシュターツカペレ・ドレスデンを振った1972年の録音だ。前者は、それまでの4番のイメージを一変させるような強力かつ快速な演奏で、どこにも古色や晦渋はない。まだティーンエイジャーだったから、このLPには一も二もなくしびれてしまった。後者は逆に、北ドイツの冬空のような、いかにもドイツらしい抑制のきいた演奏で、ドレスデンのルカ教会の長い残響(行ったことがないのが残念!)と、鮮明で粘りつくようなティンパニの音とが強く印象に残る(当時はジャケットからして、こげ茶色基調のブラームスの肖像画で、これでもか!というほど渋い)。いまよく聴くのは、むしろこちらのほう。

第2楽章、弦がピチカートで30小節近くずっと支えるなかを、ホルンから順にファゴットとオーボエ→フルート→クラリネットと木管が素朴で古風なメロディーを渡していくところ、クラリネットがよく歌っていたのが印象的。

第4楽章、やはりホルンとフルートが掛け合う場面、フルートの音色が穏やかななかにも安定していて楽しめる。

このオーケストラに惹かれて定期演奏会に時折顔を出すのは、独特の楽しさがあるからで、この楽しさは(去年も書いたような気がするが)、曲を楽しもうとする気持や多様さ・寛容さが表れているところにあって、車でいえばワーゲンバスみたいな感じを受ける。組み立てたら部品が一つ余ってたけど、まあいいやみたいな感じ。これとは対極に、少人数で正確精緻な演奏を追究していくスタイルの、小型のスポーツカーみたいなオーケストラもあって、これはこれで魅力的なのだ。どちらがいいとかいう問題ではなくて、いろいろな方向性が許されるところがクラシック音楽の(そしてアマチュアの)楽しさなのだろう。

早く課題を片付けて、楽器がやりたい…