第162回深夜句会(11/11) [俳句]

久しぶりのリアル句会。いつ以来だったか思い出せないが、たぶん去年の春先ぐらいだろうから、およそ1年半が経っている。久しぶりすぎて、句会のお作法(進め方)を忘れてしまっている。

(選句用紙から)

木の蔭を出て鶺鴒でありにけり

季題「鶺鴒」で秋。樹木の向こう側で動いていたときにはよくわからなかったのが、出てきてみれば鶺鴒だった。小さな鳥だからこう詠めるのであって、鴉や鷺ではこうならない。

雨霽れて土うつくしき冬菜畑

季題「冬菜」。野菜畑は一年中あるのだけど、雨の後の土の黒さやそのにおいが「うつくしき」と感じられるのは、夏以外の季節だろう。なかでも、地表が草で覆われていない冬がいちばん合致するように思う。

黄落のはじまる今朝もよく晴れて

季題「黄落」初冬のよく晴れて澄んだ空気のなかで、黄落がどんどん進んでいく。なにかの例え話のように感じてしまうのは、読み手が老人だからですかそうですか。

(句帳から)

冬雲やコンクリートの大鳥居

北風をさえぎるもののなき地形

(選句用紙から)

木の蔭を出て鶺鴒でありにけり

季題「鶺鴒」で秋。樹木の向こう側で動いていたときにはよくわからなかったのが、出てきてみれば鶺鴒だった。小さな鳥だからこう詠めるのであって、鴉や鷺ではこうならない。

雨霽れて土うつくしき冬菜畑

季題「冬菜」。野菜畑は一年中あるのだけど、雨の後の土の黒さやそのにおいが「うつくしき」と感じられるのは、夏以外の季節だろう。なかでも、地表が草で覆われていない冬がいちばん合致するように思う。

黄落のはじまる今朝もよく晴れて

季題「黄落」初冬のよく晴れて澄んだ空気のなかで、黄落がどんどん進んでいく。なにかの例え話のように感じてしまうのは、読み手が老人だからですかそうですか。

(句帳から)

冬雲やコンクリートの大鳥居

北風をさえぎるもののなき地形

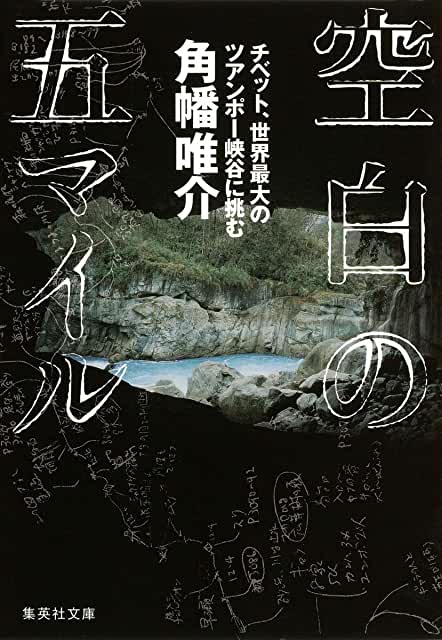

角幡唯介『空白の五マイル』(集英社文庫、2012) [本と雑誌]

著者は多くの作品で、「冒険とは何か」を問いかけたり、あるいは自問したりしていて、時としてそれは非常に過激な中間的結論になったりすることもあるが、省察の過程を経て、また別の結論に落ち着いたりする、その行きつ戻りつが面白い。

本書で描かれたような高リスクな行動のみが冒険だとすると、世の中の99%以上の人は冒険と無縁な存在ということになるが、それはさすがに、冒険の定義として狭すぎるのではないだろうか。いくぶんのリスクを含んでいれば、それは(程度の差はあるにしても)その人にとっての冒険だと定義するのは、生ぬるいのだろうか。

もう一つ、これは全く異質な感想になってしまうが、地上最後のunknownな領域といいながら、その周辺にはいくつもの村や廃村があり、人が住んでいるまたは住んでいた(空白の五マイルについても、日常的な往来こそないが、地元民にとっては決してunknownな領域ではない)という点が不思議に感じられる。「アグルーカの行方」でも同じことが起こるのだけど。

第161回深夜句会(10/14) [俳句]

年を追うごとに秋が短くなっているような…

(選句用紙から)

括られて秋明菊の咲き乱る

季題「秋明菊」で秋。品種が多く、色も形もさまざまなのだが、ここではその色や形をいうかわりに、「括られて」が秀逸。日陰気味の庭先かどこかに、適当に括られるようにしてたくさんの葉と花を咲かせている。人の暮らしのすぐ近くにある花であることを言い得ている。

里山と棚田と霧のなでゆける

季題「霧」で秋。「なでゆける」なので、里山を撫でるようにして下りてきた霧が、そのまま、里山の下に連なっている棚田を撫でるようにして平地に下りてきている。地表近くに触れるようにして高所から下りてくる霧の様子。

天高し台地はすべてキャベツ畑

季題「天高し」で秋。晴れ渡った空が高く感じられるところ、その空の下、この台地も見渡すかぎりキャベツ畑になっている。このような状況であまり使われない「すべて」が作者の感興をよくあらわしている。

干さるるまま固き雑巾そぞろ寒

季題「そぞろ寒」で秋。干されたまま固く干涸びてしまった雑巾は、雨でないかぎりどの季節でも見かけるものだけど、その雑巾が寒々しさを感じさせるところが、いかにも晩秋の風情なのだろう。

雨粒の音椎の実の落つる音

リズムで読ませる一句。「木の実落つ」は多くの場合、静まりかえっている中を落ちてくるのだけど、雨粒が音を立てているような状況でもその音が聞こえた、という一句。

(句帳から)

秋晴や図書館の入口にカフェ

赤い羽根一瞬見えて運転士

(選句用紙から)

括られて秋明菊の咲き乱る

季題「秋明菊」で秋。品種が多く、色も形もさまざまなのだが、ここではその色や形をいうかわりに、「括られて」が秀逸。日陰気味の庭先かどこかに、適当に括られるようにしてたくさんの葉と花を咲かせている。人の暮らしのすぐ近くにある花であることを言い得ている。

里山と棚田と霧のなでゆける

季題「霧」で秋。「なでゆける」なので、里山を撫でるようにして下りてきた霧が、そのまま、里山の下に連なっている棚田を撫でるようにして平地に下りてきている。地表近くに触れるようにして高所から下りてくる霧の様子。

天高し台地はすべてキャベツ畑

季題「天高し」で秋。晴れ渡った空が高く感じられるところ、その空の下、この台地も見渡すかぎりキャベツ畑になっている。このような状況であまり使われない「すべて」が作者の感興をよくあらわしている。

干さるるまま固き雑巾そぞろ寒

季題「そぞろ寒」で秋。干されたまま固く干涸びてしまった雑巾は、雨でないかぎりどの季節でも見かけるものだけど、その雑巾が寒々しさを感じさせるところが、いかにも晩秋の風情なのだろう。

雨粒の音椎の実の落つる音

リズムで読ませる一句。「木の実落つ」は多くの場合、静まりかえっている中を落ちてくるのだけど、雨粒が音を立てているような状況でもその音が聞こえた、という一句。

(句帳から)

秋晴や図書館の入口にカフェ

赤い羽根一瞬見えて運転士